明 唐寅 煮茶待君图

明 唐寅 煮茶待君图

明 李士达 琴棋书画图轴

明 李士达 琴棋书画图轴

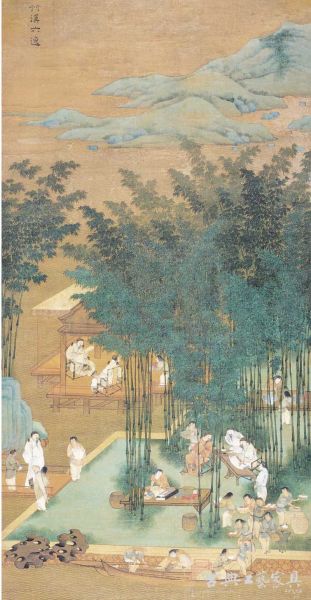

明 佚名 竹溪六逸

明 佚名 竹溪六逸

文/特约撰稿 严克勤 编辑/刘根旺

人物名片>>>

严克勤,画家、高级记者,北京电影学院、南京艺术学院客座教授,北京荣宝斋画院教授。出版《仙骨佛心》、《游艺琐谈》、《严克勤水墨画选》等著作和画集。

核心提示>>>

文学家、戏曲家、诗人、画家、收藏家、鉴赏家等文化人出于自身的爱好和社会的需求,纷纷与匠人高手联手设计制作家具文房,推动了家具种类和形制的发展。

明代以来的社会经济变化,使农业和手工业也得到了相应发展,除北京、南京这两大城市外,集中在江南苏、常、松、杭、嘉、湖地区的新兴城市人口集聚,商贾云集,商品经济和市民生活异常活跃。明代学者王士性《广志绎?江南诸省》记载:“浙西俗繁华,人性纤巧,雅文物,喜饰??,多巨室大豪,若家僮千百者,鲜衣怒马,非市井小民之利”云云。清《姑苏繁华图》记录了清乾隆年间苏州的繁华景象,其中一段画万年桥北半街“松萝茶社”,另一段画越城桥畔一缸坛店有茶壶出售,生动有趣。

这一时期海禁开放,乌木、紫檀、花梨等各种名贵木料的进口,为明清细木家具制造和发展打下了基础。特别是不少文学家、戏曲家、诗人、画家、收藏家、鉴赏家等文化人出于自身的爱好和社会的需求,纷纷与匠人高手联手设计制作家具文房,推动了家具种类和形制的发展。这些情况在高濂《遵生八笺》、张岱《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》、文震亨《长物志》、宋应星《天工开物》、李渔《闲情偶寄》等书籍中有生动而详实的记录。他们从文人的眼光、审美心态和生活情趣出发,崇尚追求“典雅”、“古朴”、“简素”等审美风格。

明式家具创作是文人“市隐”的乐趣所在

明清文人开始徜徉山水、漫步园林,不时体会到清新的生活情趣,感受到开明欢快的生命状态。朴质、平易、惬意成为充溢文人内心的一种美好情感,既乐观向上又生气勃勃。这种乐观的生活情趣,是对人对己情感的尊重,是对享乐对人欲的肯定,是对清新、欢快乃至戏谑、幽默情感的认同。他们不满足借山水、花鸟聊写胸中逸气,而是开始把自己的艺术与现实生活融为一体。他们不仅用诗、赋、书、画等方式寄托隐逸、清高之志,同时开始走向生机勃勃的民间社会,走向斑斓多彩的市民生活,从艺术创作中享受文化,从文化生活中创造典雅。此种文人的隐逸可以称为“市隐”。

“市隐”与《再论明式家具审美情趣之精神素描》的“狂隐”不同,与“隐于道”,“独善其身”获得精神解脱不同;与“隐于朝”,有效地运用体制保护自己,同时获得隐逸的自由不同;“于隐于林”,隐于山林,在忍受着心灵撕裂和生活困苦的同时,创造出了丰富的精神价值不同;与“隐于禅”,在宗教的信仰和情绪中,解脱生命的痛苦和牵绊,获得精神的自由不同。“市隐”是中国知识分子从“言志”时代开始转向“言趣”时代,生活中的任何细节,都成为审美对象,进行审美的加工。情有情趣,理有机趣,庄有理趣,谐有谐趣,对生活的诗化,是“市隐”的真正内涵,成为隐逸文化中十分旖旎的一章。

这些“市隐”文人对艺术创作的热爱,可以从这一时期的笔记、散文和小说及插图中得到印证,同时也可在这一时期书画家们的作品中得到展示。如明代戴进所绘《太平乐事图》中文人学子看戏时用的桌、凳,明唐寅《韩熙载夜宴图》、《桐荫品茶图》所描绘的家具、茶具,明仇英所绘《桐荫昼静图》中文人所用之书案和躺椅,清叶震初、方士庶所绘、厉鹗题记的《九日行庵文宴图》、清冷枚人物图和清姚文瀚绘山水楼台图所展现的桌椅、茶具等等,都是这一时期文人的爱好和惬意之生活风貌的生动展示。

李渔“暖椅式”见证文人生活趣味

李渔设计制作的“暖椅式”作为一个例证最能反映明清文人的生活情状。何谓“暖椅”?让我们透过李渔的《闲情偶寄?器玩部?十八图暖椅式》,从明代文人士大夫对椅子设计的讲究中领略其中的生活趣味:

如太师椅而稍宽,彼止取容臀,而此则周身全纳故也。如睡翁椅而稍直,彼止利于睡,而此则坐卧咸宜,坐多而卧少也。前后置门,两旁实镶以板,臀下足下俱用栅。用栅者,透火气也;用板者,使暖气纤毫不泄也;前后置门者,前进人而后进火也。然欲省事,则后门可以不设,进人之处亦可以进火。此椅之妙,全在安抽替于脚栅之下。只此一物,御尽奇寒,使五官四肢均受其利而弗觉。另置扶手匣一具,其前后尺寸,倍于轿内所用者。入门坐定,置此匣于前,以代几案。倍于轿内用者,欲置笔砚及书本故也。抽替以板为之,底嵌薄砖,四围镶铜。所贮之灰,务求极细,如炉内烧香所用者。置炭其中,上以灰覆,则火气不烈,而满座皆温,是隆冬时别一世界。况又为费极廉,自朝抵暮,止用小炭四块,晓用二块至午,午换二块至晚。此四炭者,秤之不满四两,而一日之内,可享室暖无冬之福,此其利于身者也。

若至利于身而无益于事,仍是宴安之具,此则不然。扶手用板,镂去掌大一片,以极薄端砚补之,胶以生漆,不问而知火气上蒸,砚石常暖,永无呵冻之劳,此又利于事者也。不宁惟是,炭上加灰,灰上置香,坐斯椅也,扑鼻而来者,只觉芬芳竟日,是椅也,而又可以代炉。炉之为香也散,此之为香也聚,由是观之,不止代炉,而且差胜于炉矣。有人斯有体,有体斯有衣,焚此香也,自下而升者能使氤氲透骨,是椅也而又可代薰笼。薰笼之受衣也,止能数件;此物之受衣也,遂及通身。迹是论之,非止代一薰笼,且代数薰笼矣。倦而思眠,倚枕可以暂息,是一有座之床。饥而就食,凭几可以加餐,是一无足之案。游山访友,何烦另觅肩舆,只须加以柱杠,覆以衣顶,则冲寒冒雪,体有余温,子猷之舟可弃也,浩然之驴可废也,又是一可坐可眠之轿。日将暮矣,尽纳枕簟于其中,不须臾而被窝尽热;晓欲起也,先置衣履于其内,未转睫而襦?皆温。是身也,事也,床也,案也,轿也,炉也,薰笼也,定省晨昏之孝子也,送暖偎之贤妇也,总以一物焉代之。苍颉造字而天雨粟,鬼夜哭,以造化灵秘之气泄尽而无遗也。此制一出,得无重犯斯忌,而重杞人之忧乎?

此李渔“暖椅式”之篇,可见明代文人生活之惬意浪漫。

古书籍记录文人对起居用具审美情趣

李渔在《闲情偶寄》中谈到房屋、窗户、家具时又云:“盖居室之制贵精不贵丽,贵新奇大雅不贵纤巧烂漫。”“窗栏之制,日新月异,皆从成法中变出。”“予往往自制窗栏之格,口授工匠使为之,以为极新极异矣。”至于桌椅的桌撒这样的小物件,他指出:“此物不用钱买,但于匠作挥斤之际,主人费启口之劳,僮仆用举手之力,即可取之无穷,用之不竭。”总之他强调:“宜简不宜繁,宜自然不宜雕斫。凡事物之理,简斯可继,繁则难久,顺其性者必坚……。”可见当时文人对家具等的要求,完全为其生活习性和审美心态所决定。他们对于家具风格形制追求主要体现在“素简”、“古朴”和“精致”上。如文震亨在《长物志》中谈及方桌时说:“须取极方大古朴,列坐可十数人,以供展玩书画。”论及几榻时又说:“古人制几榻虽长短广狭不齐,置之斋室,必古雅可爱……”论及书橱时强调:“藏书橱须可容万卷,愈阔愈古。”“小橱……以置古铜玉小器为宜。”明戏曲家高濂《遵生八笺》中设计的倚床,“上置倚圈靠背如镜架,后有撑放活动,以适高低。如醉卧、偃仰观书并花下卧赏俱妙”。设计的二宜床,“床内后柱上钉铜钩二,用挂壁瓶,四时插花,人作花伴,清芬满床,卧之神爽意快”。倚床高低可调,二宜床冬夏可用,构思巧妙,既能读书休息又能品赏鲜花,意趣无穷。将文人悠然自得、神爽意快之神态反映得如此生动。我们不得不承认,明清两代的一些文人,在器具的实用功能和审美标准方面,从豁达的人生态度出发,达到了与自然和谐融合的高度统一。

生活、艺术离不开家具的承载

当然,我们在谈到明代文人的生活与家具制作时,自然会关注那个时代江南繁华的都市生活,发达的手工业及由此产生的众多名匠艺人。悠久的人文历史、深厚的文化底蕴、尚美的艺术氛围等诸多因素,交织成明清时期江南一道独特的风景线。我们追寻明代文人衷情于斯的文化、社会和人文内涵,考察明式家具的形制和工艺、外貌和气质,去研究它、触摸它、感受它,就像慢慢地呷上一口碧螺春茶一样,低头品味,而完全不同于今人伸长脖子仰头痛饮“可口可乐”。完全是不一样的文化,不一般的感受。

关于明清时期江南都市生活与文化人之品鉴,历来众说纷纭,有说“昆曲、黄酒、园林”,有说“昆曲、绿茶、园林”,有说“状元、戏子、小夫人”……,不管怎么说,所有这些,都离不开椅子、几案的存在。不妨让我们体会,在??细雨中走过江南小镇,在长长巷子的青石板上,隔着长满青苔的粉墙黛瓦,从墙头翠绿的老树嫩叶间的格子窗里,传出一两声评弹的丁冬弦索声。让我们体会躺坐在李渔的“暖椅式”上,侧耳聆听,“点点不离杨柳外,声声只在芭蕉里”,“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”……这是怎样的一番图景,又是何等别有洞天的意境啊!江南钟灵毓秀、人文荟萃,唐宋以降,元代倪云林,明代文征明、唐寅、李渔……说不尽的文人骚客,说不尽的才子佳人,说不尽的明式家具的魅力!