曾灶财在街头涂鸦的场景

曾灶财在街头涂鸦的场景

而今曾灶财的墨宝大多只存在于拍场、画廊和私人收藏仓库

而今曾灶财的墨宝大多只存在于拍场、画廊和私人收藏仓库

来源:东方早报艺术评论

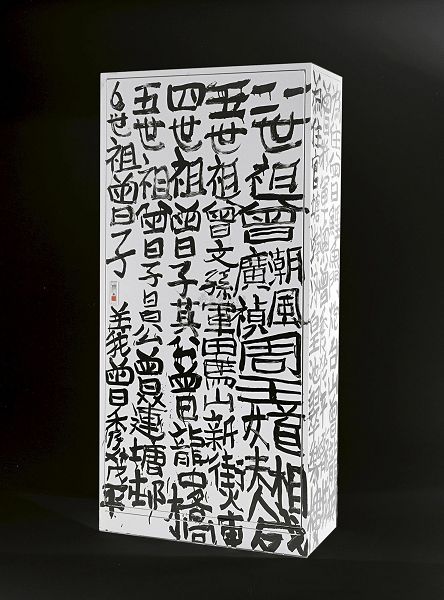

曾灶财的那些涂鸦笔墨,大大小小,曾经遍布香港:墙上,门上,路标上,垃圾桶上,灯柱上,甚至街道的电箱上。有些只能幸存一夜,有些则能历经数十载。事实上,曾灶财如今被保存下来的作品,大多只存在于画廊、拍卖场,以及私人收藏仓库里,这些场所恰恰最大可能地在消费和削弱其叛逆的威力。

陈畅

1992年,香港一个冬日的早晨7点,71岁的曾灶财坐在他那幢由政府补贴的住房门前,像往常一样开始了他的一天。大约半个小时后,他走上街头,准备他的“巡视”和“书写”。这已然是他重复了三十六个春秋的惯例。他身着短袖,拄着拐杖缓慢地迎着寒风行走。拐杖上系着一个塑料袋,里面装着墨水和毛笔。他先来到将军澳隧道口的天桥下,在这里全神贯注地为那些因岁月的侵蚀而变得模糊不清的字迹充色加彩。书写的内容有着统一的元素:“国王、国皇、曾、九龙”。其格式参照传统族谱,逐一列出他父辈的姓名字号,曾经拥有和统治的领地,以及已经被政府破坏的家族墓葬之所。曾灶财的这些笔墨,大大小小,曾经遍布香港:墙上,门上,路标上,垃圾桶上,灯柱上,甚至街道的电箱上。有些只能幸存一夜,有些则能历经数十载。

曾灶财(1921年11月12日-2007年7月15日),真名曾财,在多年的街头书写中自诩为“国王”之后,他逐渐被人们称作“九龙皇帝”。是什么激励他这样年复一年地履行着这孤独而偏执的仪式?据传闻,这要从曾灶财35岁那年回乡追寻宗谱时说起。由于了解到周朝时期的曾氏家族曾拥有九龙东部的广阔领土的说法,因此,按照曾灶财的推想,如果不是因为《南京条约》和英国的殖民统治,今天的香港都应该属于他家族的管辖之内。这个崭新的自我认识促使了靠捡垃圾为生的曾灶财开始重新想像自己成为合法的“九龙皇帝”。他深信政府在没有给他任何赔偿的情况下,就掠夺了祖辈留给他的九龙地区,于是,他将生活的街道变成了向公众倾诉的宣纸。他挥毫的内容阐述了他内心的巨变,他挥毫的方式引领了一个殖民地的文化蜕变。

在香港的历史上,从来没有出现过一个像曾灶财这样的人。他的作品不仅激发了人们对于公共空间影响力的思索,而且还让他们开始直视权力和威严的被启动、被对峙,以及被挑战的一系列过程。其实,这位“九龙皇帝”的意图很纯粹,就是证明自己对九龙的所有权。而走上街头对于这位生活在社会最底层的人来说,是向公众发出个体声音的唯一途径。不管他有没有意识到,这个持续数十年的简单策略成就了一位颠覆香港城市运动的先锋。

曾灶财的书写,从技术上讲无论它们是否粗糙或笨拙,但是由于它们和九龙的民众与土地紧密相连,所以,它们很好地公开了他的声明并且确立了他的“统治”。他用涂鸦般书写的权利追索,直面现有的社会权力框架,具有高度的个人化却影响广泛的双重属性。于是,他的声音散布到了城市的公共空间,每个生活在这里的人都成为他主动或被动的聆听者。这种对于自己主权长期不懈的书面声讨形成的是一种抵抗的力量:是对公共空间控制的逆反,是一种全新城市表达方式的创造。

通过把家族不见经传的名字和故事展现给公众,曾灶财给出了一个不同版本的历史。这个历史虽然不具有权威性,却有效地削弱了香港“官方”的历史叙述。像这样的个体历史,无论多么式微、模糊、易忘,却无一不是真实深刻的感知。而相比之下那些为统治阶层而服务的所谓正史,则不可避免地显得残缺扭曲和充满阴谋。小老百姓如此的介入激发的是一种想象的共鸣并为其他无法听到的声音找到一个共同的频道。那些以往被压制的呼喊,开始思考关于个体对于自己身份的认同,从而进一步寻找话语权。虽然对曾灶财个人来说,他所有的行为都只是从自身出发,但是他却给人们带来了平等主义的启示:任何人,即使是滚打在社会底层的人,都可以成为历史的书写者,甚至无畏的以皇家贵族的语态表达诉求。

曾灶财作品极具颠覆性的一点在于:他通过自我的想象,把自己完全地从他人的统治中解放了出来,也就是说,来自外界的统治在他面前都显得微不足道。他的书写就是面向社会的公开信,一套只为表达自己内在本质的言论。他的主张无论得到认同或是遭到驳斥,哪怕被视作无稽之谈,他一直对自己的高贵出身深信不疑,以至于他敢于做其他街头涂鸦者只会在深夜的掩护下才去尝试的事情。他对于自我定位如此的坚持极具独立性并充满真挚,这是他为个人的自由而对外界的束缚顽强抗争的方式。

作为一个真正的开创者,化身为“九龙皇帝”的曾灶财之于当时香港的传统艺术界,无疑是一个彻头彻尾的局外人。他独特的艺术风格和他传播创作理念的方式,深深地反讽了主流的美学观点。事实上,大多数人都反对将曾如孩童般钝拙的涂描定义为艺术。 据报道,在其首次展览上,当地的某些学者和艺术家组织了一场小型的抗议活动,称如果曾灶财的街头墨宝也可以是艺术,那人人都是艺术家了(《凸周刊》1997年5月2日)。而曾灶财又一次无意识地与另一个主流形成了对抗。对于曾灶财的评论,其中大多都是片面地把关注点集中在他的书写是否为书法的争论上,而忽视了作品中更重要的无政府主义倾向以及其强烈的政治介入实质。作为本色的行为艺术家, 他年复一年地把自己的个人仪式展现在社会空间里。他将自己塑造为一个皇帝,而他的余生都饶有兴味地深陷在这个乌托邦式的角色之中。他在公共领域行使自己的统治,坚持不懈地宣誓自己的权力,以无产者的姿态挑战政府与商业的双重围剿。这在今天的香港社会,已经是一则传奇故事。他作品的艺术独特性,不仅在于那些没有教条限制并肆无忌惮的字体里,也在于他本身脱离一切统治的生活方式和他坚定不移的行为实践。

起初曾灶财在人们眼里只是一个古怪的老头,但是到了1990年代,他越来越被视作一个文化符号。在殖民地时期,曾灶财的书写总是被不停地毁坏消除,他本人也受到过公权力的阻挠和骚扰。尽管有时会与执法者小有冲突,他从未被置于严格的监察之下。这是因为他的封建论调对殖民政府而言并不具有多少威胁性,毕竟当时政府的主要关注点在于经济发展。所以,他的公开声讨并没有被港英政府视为敌对行为。由于政府和大多数民众都只是认为他是一个精神错乱毁坏公共设施的残疾老者,因此起初并没有人对他投入太多的关注。但是经过曾灶财数年勤奋的四处巡视和涂写以及个别文化评论家的肯定,他推广自己的手段变得越来越成熟。通过不断的实践,他渐渐得知了写在哪里最吸引观众、哪块墙面最容易书写,以及写怎样的言论最能为他带来关注度。在香港相对自由和受商业主导的社会文化下,“九龙皇帝”的草根宣言最终得以生存并逐渐广为人知。

1997年,在藏家、友人、支持者以及文化评论人刘健威的帮助下,曾灶财举行了自己的个人展览,同年中国对香港恢复行使主权。香港因此成为世界的焦点,而曾灶财也成为了西方媒体广泛报道的对象。新上任的香港政府迫于他的名气,既不能像殖民政府完全漠视其存在,但也尴尬于他的叛逆。他们决定公开承认他是一名杰出的公民。个展的举办以及政府对其作品保护的承诺无疑是一个极大的反转,从而为曾灶财得到主流认可奠定了基础。

这位来自社会边缘的所谓“九龙皇帝”所传递的信息从本质上讲是与一切权力对立的。毋庸置疑,政府的姿态的确是显得友善了许多,但是与此同时,曾灶财的反叛意味也被一些政治与商业的联合手腕巧妙地弱化掉了:他的作品不再如最初那样存在于公共空间中,而是变得可以被编辑、被调整、被装进盒子或被镶入镜框。所以在他的作品越来越多地出现在拍卖会和画册中的同时,它们也逐渐在公共领域中因重建、修缮、美化之名被消失。无论大众如何强烈要求这些作品保留在它们的原初地域中,也无论这些作品得到过多少次“被保护”的承诺,在已经没有了曾灶财书写的香港城市空间里,人们看到的更多是这些所谓文化保护工程的虚伪和草根的无力。事实上,曾灶财如今被保存下来的作品,大多只存在于画廊、拍卖场,以及私人收藏仓库里,这些场所恰恰最大可能的在消费和削弱其叛逆的威力。

具有讽刺意味的是,在曾灶财曾经挥洒文墨的这片领地上,如今的政府正在如火如荼地耗资亿计港元把西九龙打造为亚洲重要的“文化区”。这背后反映出了一个危险的信号:全世界的权力机构都在建设利于统治的艺术和习俗,而真正的文化生产却被粗鲁地抹杀掉。

曾灶财已经去世,但他的极少量涂鸦还继续留在香港的城市之中,这使得它们比以往任何时期都更为重要。作为一个坚定的,拒绝屈从的集体身份认同的代表,曾灶财的反叛性,他的主张,他的创造力,应当对如今的香港起到警示的作用,提醒这个城市正逐渐失去的东西。再看一眼这个貌似光鲜、过度商业化和政治化的城市,显然,它现在需要更多的“九龙皇帝”来不断地滋养它的生命力。其实,全世界都需要更多的“皇帝”。那个来自社会边缘的垃圾佬勇敢地把自己的讯息传送到了整个香港,他也逐渐被人们聆听,被人们关注。

永远铭记,“九龙皇帝”曾灶财。■

(施烨婷 翻译)