民族团结书画长卷艺术作品展于11月19日至12月8日在北京民族文化宫展出,图为展览现场 博梦堂摄影报道

民族团结书画长卷艺术作品展于11月19日至12月8日在北京民族文化宫展出,图为展览现场 博梦堂摄影报道

民族团结书画长卷艺术作品展于11月19日至12月8日在北京民族文化宫展出,图为展览现场 博梦堂摄影报道

民族团结书画长卷艺术作品展于11月19日至12月8日在北京民族文化宫展出,图为展览现场 博梦堂摄影报道

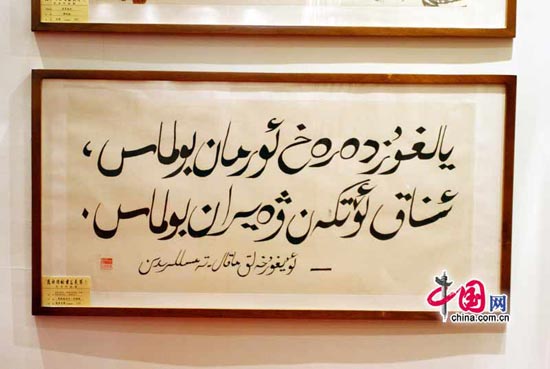

察合台文(博梦堂摄影报道)。

察合台文(博梦堂摄影报道)。

由国家民族事务委员会和北京市人民政府共同主办的民族团结书画长卷艺术作品展于11月19日至12月8日在北京民族文化宫展出。据了解,此长卷创作从1990年开笔,汇集了全国280余位书画家的书法、绘画和少数民族题材作品。

《民族团结书画长卷》体现的民族特色,不但是书画家的民族身份,更在于其独有的艺术创作形式和内容。

记者在展厅内见到这样一幅作品,一条粗大的黑色墨迹勾勒出大地的轮廓,上面“生长着”一朵小花,旁边丛生着草木枝桠……记者按照自己想当然的眼光欣赏完这幅作品,蓦然在画框旁的一张小白纸条上看到这样的注解:“东巴象形文字,释文:根深树不倒,林茂水长流”??原来是幅少数民族古代文字书法作品。

张庆之告诉记者,在《民族团结书画长卷》收集的书画作品中,有不少书法家创作了少数民族文字的书法作品,这些文字在一般人眼中本就如同天书,再加上书法艺术的变形,可难坏了长卷创作的组织者。最后只能把这样的作品拿到中国古文字研究会,请学者专家去“破译”。

而少数民族古代文字的书法作品也激起了专家学者们的极大兴趣,他们不但对已有的作品进行一一认证、核对,而且还根据自己的学术专长,也用这些少数民族古代文字创作了一批书法作品,收录在《民族团结书画长卷》之中。

中国少数民族古今文字已发现的有30多种,其中历史最悠久的■(qū)卢字、粟特文、焉耆?龟兹文创制于公元前或公元2至3世纪。张庆之不无遗憾地说,有些文字失传已久,现在已经没有人能再用书法的艺术形式去书写,在《民族团结书画长卷》中有26件作品,展示了22种少数民族文字,这已经是能够写出书法作品的少数民族文字的最全面展示了。

这些民族古文字的艺术特色与汉字书法颇有相通之处,有的排列整齐,古朴苍劲;有的生动流畅,潇洒豪放;有的繁复端庄,落落大方。只是,多数的少数民族古代文字书法作品如果不加注释,根本无从辨认。但对一些少数民族古代象形文字来说,比对着注释再去看原文,倒也别有趣味。

水族文字水书写的是“粮满仓、牛满圈、果满树、树满山”,而原文上只有六个字符,都是象形文字。第一个字符像一根杆子下挑着两个谷穗,应该是“粮”,后面的字符似乎就是画了个粮仓,而对应“牛满圈”的,实际上就像是一个抽象化的牛头……

借着注释看“天书”

对绝大多数参观《民族团结书画长卷》大展的市民来说,看到那些少数民族古代文字简直就是看“天书”。幸好,每件这样的作品旁,都有作者或专家的注释,给“天书”加了翻译。

锡伯文原来源自满文

几个龙飞凤舞的大字,几乎占满了整个画框。看上去就像汉字狂草,记者实在读不出其中内涵,只能转向旁边的白色小纸条注释。原来这是锡伯文的狂草“龙吟虎啸”。

狂草字体本就难认,更何况是从未见过的锡伯文,读不出来不足为怪,记者奇怪的是张庆之所说:作者安双成是满文研究大家,而他却是锡伯族。按常理,少数民族语言的研究者多是研究本民族的语言,这样有天然的优势。对此,张庆之笑着说:“其实,锡伯文就是源自满文。”

作为中国最后一个封建王朝清朝统治者的母语,满文按说应该广为流传,但随着清王朝的结束,满文在全国绝大部分地方都停止了使用。倒是远在新疆边陲的一支锡伯族完整地将其流传下来。这支锡伯族人是清朝乾隆年间,从东北老家被迁移至此戍边的,一直乡音不改地沿用着满文满语。

安双成就是出生在新疆伊犁的锡伯族,满文是他的“母语”。由于满文在二十世纪上半叶急遽地濒于消亡,中央民族大学1961年开办了满文专业班,安双成由此成为满文研究者。

而锡伯文则是在上个世纪中叶由满文改变个别字母而来,与满文仍有非常多的共同之处。

八思巴文是元朝“国家用语”

在记者看来,八思巴文形状古朴,一个个字符排列整齐,恰似一块块雕刻精良的青砖。这种已近失传的文字,却是曾经称雄欧亚大陆的元帝国的“国书”,由忽必烈任用的国师八思巴所创,因而得名。

作为元朝“国家用语”的八思巴文,已经随着元朝的灭亡而流失于历史长河中,只有为数不多的蒙古语言专家才能够读写、翻译。实际上,即使在元朝,八思巴文也并没有真正通行全国。

八思巴文作为国字颁行全国后,其推广受到很大阻力。除政治和文化传统因素外,主要是因为这种文字字形难以辨识,加之在有的地方使用时还仿效汉字篆书的写法,这就更加剧了识别的难度。因此民间还是用汉字,八思巴文最终主要应用于官方文件。元朝培养专门人才学习该文,使得八思巴文成为贵族语言。

八思巴文有音无义,类似音标,用于标注蒙古语和汉语。这样倒是有了一个特殊的效果??类似密码。皇帝派遣只懂得八思巴文而不懂蒙古语的汉族官吏,到军营传达情报。汉族官吏不懂得蒙古语,不了解自己带来的圣旨真正含义为何,而蒙古族将帅却能安全准确地收到情报。

女书在80年代才被发现

在《民族团结书画长卷》中,有一种文字不但有民族属性,而且还有着“性别属性”,这就是女书。

记者看到的女书书法作品,即便是放在千奇百怪的少数民族古代文字之中,也可以说是“特立独行”的,笔画简单,有些像汉字篆书,又颇似象形文字,极为抽象,难怪作者用这种字书写的内容也是“千古奇文,华夏女字”了。

女书直到上世纪80年代才被发现,它流传于湖南省江永县及其毗邻的道县、江华和广西部分地区,是湖南省江永县瑶族妇女会写的一种奇特的文字。

女书记录的是当地瑶族群众使用的一种“土话”,只在妇女中流行。文字秀丽娟细,只有点、竖、斜、弧四种笔划,书写呈长菱形。女书的流传靠老传少,母传女,一代代传下来的。

解放后,随着妇女地位的提高,年轻姑娘都上学读书,没有人再学习女书,女书作为一种活文字濒临灭绝。