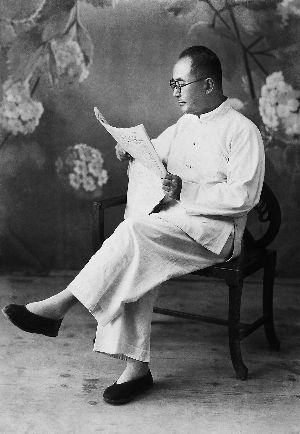

叶景吕摄于1949年

叶景吕摄于1949年

2003年4月29日,在“非典”最为肆虐和伊拉克战争如火如荼的时刻,16时50分,犬子仝非拉呱呱落地了。我把他从产房用小轮车推回病房后,用我的尼康为他拍摄了人生第一张肖像,这时,他刚刚离开妈妈二十分钟。

小家伙一脸新奇地望着我和镜头,还没有清洗的小脸布满了道道血丝。我手持相机,一边虔诚地为小儿记录,一边也为自己弥补人生影像的缺憾。当年已经走入影像收藏的我,却发现自己最早的照片是初中毕业时的一张合影照。

此后,我决心每天为闹闹(犬子小名)拍摄一张照片,坚持了一个星期,我清楚地记得第一次冲印出照片时的兴奋。此后几天,我在继续每天拍照的同时,也开始为这样记录的意义而踯躅。再后,我改为每星期拍一张了。满月后,我又决定每月拍摄一次。周岁后,我的拍摄就没有什么规律可循了。

活泼好动的孩子至今对拍照并没有什么兴趣,他几乎不会情愿地配合我,还不时发出对抗的吼声。“照”还是“不照”一直在我心中摇摆,这是孩儿成长的必须还是我制造历史的心志?他应该享受的是生活的无拘还是影像的堆砌?桌子上的电子相册,定时播放着幼子一张张勉强的回忆,更加深了我的困惑与反思。

白驹过隙,2007年秋天,我在照片上“认识”了叶景吕先生:一个自我想拍照的人,一个连续拍摄了62年的中国人。

叶景吕,1881年出生于福州,先祖朱聿健是大明开国皇帝朱元璋第二十三子的后人。但不普通的是:从1907年27岁开始,叶景吕连续62年每年到照相馆给自己拍摄一张照片,直到去世当年的88岁,整整跨越了晚清、民国和新中国三个时期。更为奇特的是,他还采取了一年“站”一年“坐”的姿势轮换照相,几乎持续一生。

2007年,通过网络我偶然购得了叶景吕的照片册,通过福州当地媒体的帮助,辗转找到了叶景吕的后人,得知叶景吕早年曾跟随中国驻英大使罗丰禄出使英国,回国后为罗家照料生意,直到终老。今天,叶景吕的女儿(101岁)、儿子(92岁)和两个孙子及一个孙女仍然健在。

2008年,我把叶景吕的全套照片在我的博客披露,《新周刊》、《三联生活周刊》及福州当地媒体纷纷跟进报道,并受邀参加了2008连州国际摄影大展、2009广州摄影双年展和2010年韩国光州艺术双年展,在社会上引起了巨大反响,这套个人影像自传也被誉为人类摄影史和世界文明史上的一个奇迹。

叶先生的执著和坚持是给我最先的打动,回想过去几年给儿子拍摄的踌躇,我真的有点后悔没能坚持。今天已进入屏幕生活时代,手机拍照几乎成为每个人时时刻刻的可能,电脑摄影和摄像的融合甚至让人每秒钟都可以留下一张影像。数字时代以量争锋,有人每天拍摄一张,就有人每时每刻一张,这不过是艺术家们乏陈的实践,或者网络大虾猎奇的效颦,因为没有人再想以时间取胜。

回想百年前叶先生的年度拍摄,技术具备、心态意义却完全迥异。

精心盘算一个特别的日子,穿上新衣,蹬上新鞋,戴上新帽,慢慢走过悠长的小巷,虔诚地迈入神秘的相馆。按照筹谋已久的思路,指挥照相师一通忙活:选择背景,准备道具,调试光线,摆好姿势,“咔嚓”为年度的定格。

几天的期盼,终于把洗印出的小照取回家中,半躺半坐在藤椅上,细细端详朴素的黑白。主人公在安然沉潜,与自己无言对话,这是人生的仪式,是一年一度的回望,总结,孕育,此时的天地成为叶先生个人的客厅。一站一坐,年度交替,举重若轻,履险如夷,生命的节奏似乎永远在他的掌控之下,一切有张有弛,有条有理,游刃有余,这是他的生活方式。

六十几张照片,目光永远淡定从容。时代的风风雨雨,生意的起起伏伏,家庭的离离合合,似乎无法从他的表情中清晰读出。叶先生的生活实际上始终和周围相联通,直到八十几岁,他还是要每天出门,每天触摸着身边新鲜生动的变化;在家闲居时,读书看报,收听广播则是了解世界一个不可或缺的渠道。早年漂泊的留洋生涯,中年忙碌的生意打理,晚年赋闲的退休颐养,叶先生的心态一直保持着与大时代的同步,虽然他没有大富大贵,大起大落,但他对世间的勇怯强弱,进退疾徐,洞若观火。正是这种内心的充盈和强大,人格的独立和坚定,才造就了表面上一如既往的恬淡与笃定。

叶先生安息四十年后,我偶遇了他,不惑之年的我,也重新认知了自己和生活。